Cuando nos mudamos, siempre hay una casa que dejamos atrás y una nueva en la que decidimos habitar. Es un ritual en el que, simultáneamente, se abandona algo y se toma otra cosa. Existe la despedida y la bienvenida. A través de este ejercicio de desplazamiento y metamorfosis, nos permitimos explorar determinaciones originales en diálogo con los nuevos espacios en los que nos instalamos.

Lo sabemos, al cruzar un umbral desconocido, nos sumergimos inmediatamente en las huellas de las experiencias pasadas que nos precedieron, en los recuerdos que el tiempo depositó, capa tras capa. Esos recuerdos tienen un potencial vital no expresado, porque encierran un núcleo de posibilidades listas para ser reactivadas. En cada nueva casa que habitamos, de hecho, la relación con su pasado nunca será un acto de mera contemplación, sino de reinvención.

En este delicado pasaje de revisitación memorialística, Alessandro ha intentado reimaginar la Maison Valentino, partiendo del mítico palacio Mignanelli, sede histórica de la marca. En su transposición onírica, la puerta de entrada de este antiguo palacio romano se convierte en el portal que conduce a una casa poblada por una humanidad excéntrica, desinhibida y ecléctica. Un convivium de lo humano que celebra el arte de la fiesta.

Aquí nos encontramos con artistas visionarios y mundanos, mujeres glamorosas del cine con su eterno y magnético encanto, prelados grotescos y las fascinantes herederas de una nobleza en decadencia. Todos ellos son actores de una comedia viva que encarna el alma vibrante y libertaria de una ciudad, Roma, a la que he querido rendir homenaje, nacida del amor que siempre ha unido a la ciudad y a Valentino Garavani.

Para construir semejante elogio, Alessandro no ha podido evitar robar las palabras de Federico Fellini a Anna Magnani, cuando la saluda en el umbral de la puerta al final de la película Roma. Es de noche, las campanas de una iglesia y las pisadas sobre los guijarros antiguos son los únicos sonidos de la ciudad. La voz del director acaricia con cariño a la actriz romana, celebrándola como “el símbolo de la ciudad: Roma, vista a la vez como loba y vestal, aristocrática y harapienta, sombría y payasa”.

Federico Fellini no podía ser más preciso, porque Roma tiene esa precisa naturaleza paradójica. Es santa, madre y madrastra, gubernamental, anárquica y cosmopolita. Es el lugar donde conviven las blasfemias y los rosarios, donde la historia se funde con la vida cotidiana y la belleza está anclada al suelo por una antigüedad politeísta, por un mundo aún no abolido del todo. Roma, al fin y al cabo, es una noble desvanecida aún llena de encanto.

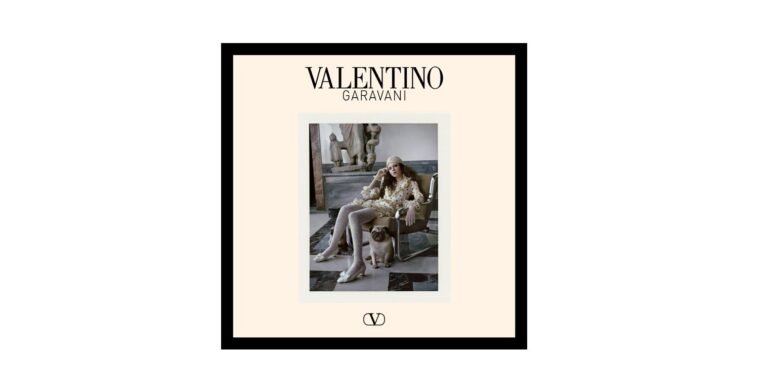

Alessandro busca recrear esa escena fellinesca. La cámara se detiene en una chica que vuelve a casa caminando por la muralla de un antiguo palacio romano, seguida por unos carlinos: criaturas fraternales tan simbólicamente ligadas a la figura de Valentino Garavani. Juntos atraviesan esa legendaria puerta principal que el fundador de la Maison debió de cruzar mil veces. En ese umbral, la calle entra en contacto con el brillo de la aristocracia, lo bajo con lo alto, lo profano con lo sagrado, el exterior con el interior. Es la ciudad entera que irrumpe alegremente en un espacio doméstico.

Bajo un lenguaje cinematográfico para contar la historia de este nuevo hogar. Con una estética suspendida entre el neorrealismo de Luchino Visconti, el simbolismo visual de Ingmar Bergman y el realismo mágico de Federico Fellini. Buscaba una pátina que evocara la Roma del cine, con su aura y sus tonos icónicos. Quería que el resultado pareciera realmente un fragmento de una película donde la atmósfera dionisíaca de una bacanal de la antigua Roma revivida en el esplendor de los años setenta, llegara a contaminar nuestro presente. Un presente intempestivo, desajustado, anacrónico y, por ello, extremadamente contemporáneo.